eVTOL的海外技术引进之路的难度

eVTOL的海外技术引进之路的难度

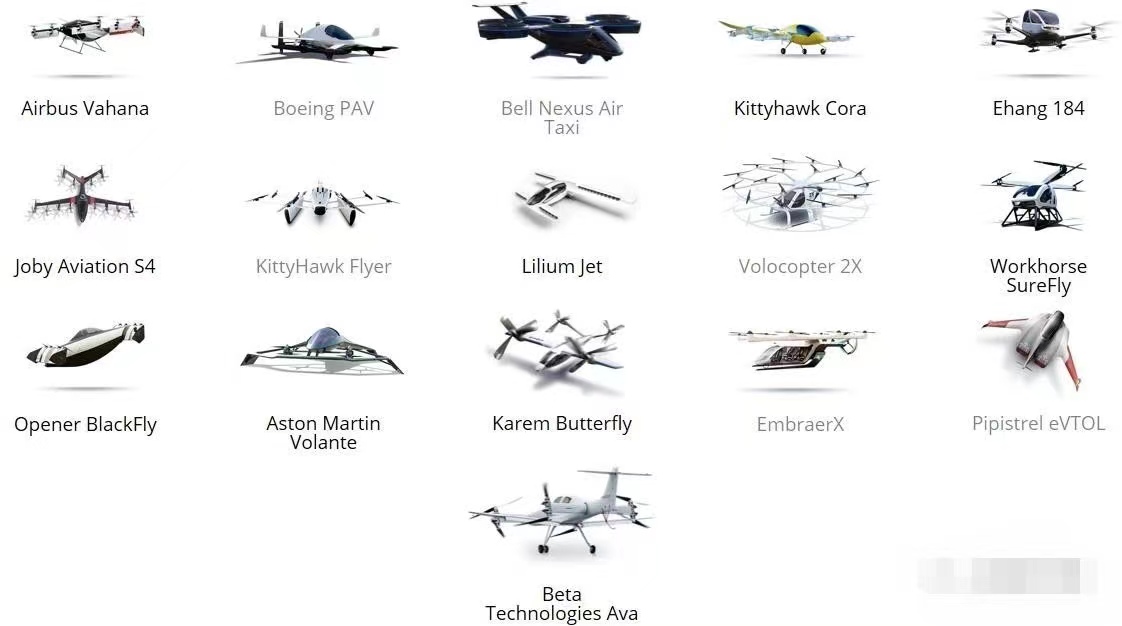

今年,eVTOL的风从欧美刮到国内,短时间内国内出现数十家eVTOL企业,他们通过不同方式在该领域进行探索。

作为创新产品,eVTOL可以利用新能源汽车和机器人等相关产业的技术外溢,但其本质还是民用航空产品。由于国内民用航空产业基础落后于欧美(相关文章推荐:中国的航电系统实力如何?——美国专家的对中国的观察),很多国内eVTOL公司已经开始思考如何借助海外技术实现加速发展。

航空工业是许多欧美国家的关键战略产业,因此,航空领域的相关技术出口长期受管制。国内在发展航空技术的过程中,已经在海外合作方面吃过不少亏。

今天我们来梳理一下相关情况,探讨在当下的法规和政策环境下,国内eVTOL产业该如何更好地利用国外资源,少走弯路。

01

法规层面

美国涉及出口管制的法规主要是《出口管制条例》 (Export Administration Regulation, EAR),以及后续出台的《出口管制改革法案》 (Export Control Reform Act, ECRA)。关注公众号输入“出口管制”查看相关链接。

ECRA并没有对美国现行的出口管制体系和管制措施做出实质性的改变,但是,ECRA中新增的部分条款在管制范围、严格程度上都有较大提升,尤其体现在针对“新兴与基础技术”的界定和管制措施方面。尽管还未列出具体的受禁技术清单,但根据各方透露的信息来看,航空技术包含在内。

目前具体要求如下:

军民两用产品|Dual-Use

在全世界范围的主要国家,航空业供应链上的几乎所有零部件(如导航系统、飞控系统、发动机等)都被归类为具备军用和商用双重用途(Dual-Use)的商品,这类商品(包括所有相关技术、产品、服务等)的出口均受到相关法规管制,出口时需要向有关部门进行申报。

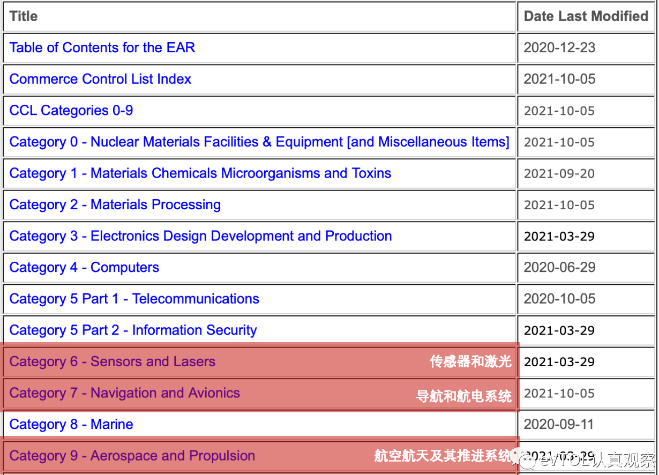

在美国,这个监管工作由商务部工业和安全局 (BIS, The Bureau of Industry and Security) 负责,他们会根据实际情况(例如,产品是否在CCL清单上?最终客户的业务是否涉军?是否在实体清单上?)判断是是否需要申请许可证,并对申请进行审核。

限制出口的主要产品类别 (CCL)

▲截图来自美国BIS官网

值得注意的是,虽然目前在研制的eVTOL产品部分是有驾驶员的机型,但是业内一致认同eVTOL最终产品的形态必然是无人驾驶的。因此,这里不得不提到关于大型无人驾驶飞行器领域(尤其是业载超过500kg时折算航程超过300km的机型)进出口的另外一个更加严格的规定:《导弹及其技术控制条约》(MTCR,Missile Technology Control Regime)。

导弹及其技术控制条约|MTCR

MTCR于1987年由美国等西方七国签署,旨在防止可运载大规模杀伤性武器的导弹和无人驾驶航空飞行器及相关技术的扩散,目前成员国已增加至35个。中国也曾多次申请,但很遗憾始终未能加入。

在这个条约下,所有可能用在大型无人驾驶飞行器上的技术,产品,服务均被严禁出口到成员国以外的国家。

02

实操层面

国外研发 vs 中外联合研发 vs 海外人才引进

国外研发的主体无论是子公司、当地办公室、关联公司、或者其他任何形式主体,只要是国外的实体就需要遵守国外的法律。无论母公司怎么要求,不能凌驾于当地法律之上。研发成果的出口申报是无法绕开的。

如果不是等研发完成后以研发成果的名义出口,在研发过程中参与,很有可能触犯数据合规和出口管制方面的规定。只要中间出现数据、信息、源代码、技术资料的交换或泄漏,都会被认定为是违法行为。此类非法、无许可、无限制的技术转移是近几年欧美严查的领域。

向中国出口也是一个敏感话题。目前欧美更新的反洗钱有关法规的基本上要求在公司注册的时候就会要求提供可以追溯到最终实际收益人的股权结构,并根据实际情况进行更新,实际股权架构一目了然。对于实控人是中国企业或自然人的国外高科技公司本身就会受到高度关注。

通过引进海外人才的方式,如果不涉及个人签署的一些竞业限制或者保密合同等,理论上说是可行的。然而由于航空业本身有军民两用的这样一个特殊属性,在国外航空业工作的华人并不多,自特朗普时代开始就更少了,许多美国航空企业甚至明确要求“美国公民”才能加入,连“绿卡”都不行。所以可引进的国外航空人才资源较为稀缺。

适航审定:FAA vs EASA vs CAAC

相比而言,FAA和EASA的专业能力更强,审查资源更多,在eVTOL的领域的动作也更快。目前,对于eVTOL这种新机型FAA和EASA都已经更新了或出台了相应法律作为审定的基础,并且也有不少eVTOL机型正在审定的过程中,例如Joby已经开始适航审定,预计2023年获得适航证。

CAAC曾经和FAA有一段“蜜月期“。2004年2月,CAAC前局长杨元元与时任FAA局长布玛丽安·布莱奇(Marion Blakey)在北京就进一步加强中美民用航空领域在安全、效率和能力方面的合作签署协议。

自此,FAA开始手把手的帮助CAAC和国内主机厂开展适航审定,运12就是当时双方合作的作为”教学实践“的产物(也是目前国内唯一获得FAA适航认证的航空产品);ARJ21也在FAA的帮助下开始“影子审查”。然而自从2007年玛丽安·布莱奇期满离任后,现在CAAC和FAA的关系已经不可同日而语了。

▲CAAC前局长杨元元与时任FAA局长布莱奇在北京就进一步加强中美民用航空领域在安全、效率和能力方面的合作签署协议

如果能够顺利拿到FAA或者EASA的适航证,这无疑是对产品和技术的一个巨大的肯定。

但是FAA作为一个政府监管部门,在目前的中美关系下会对中国的企业有多大力度的支持,这里有一个巨大的问号。EASA目前看上去没有明确的倾向,过去和国内的合作比较少。但毕竟适航审定需要五年以上的时间完成,中间还是可能存在各种变数。

反观CAAC这几年在放管服的政策精神下给予了航空企业大力支持,同时也认同eVTOL是中国航空业弯道超车的绝佳时机。在国内,与CAAC共同学习,共同建立适航能力,可能是一个更好的选择。

直接进口 vs 中介 vs 国外设立分子公司

有人可能想知道是否可以通过找国外中介公司进行转手甚至多次转手实现进口,或者通过在国外设立子公司实现。

非常遗憾的是,这类的出口审核将是对产品最终的终端用户 (End User)进行的,并会对实际使用的情况进行长期跟踪,不诚信的行为很有可能随时导致未来所有交易的中断(并可能影响到该国其他进出口活动在国际上的开展)。

且国外子公司同样是一个需要遵守当地法律的法人实体,即使是向母公司输出有关技术、产品、服务,依然还是需要遵循当地的有关法规,签订相应合同并根据要求进行出口申报。

因此这几种方式从合规的角度上来看,不会有太大区别。

技术进口 vs 服务进口 vs 产品进口

无论是美国还是欧盟近几年都非常关注知识产权保护以及技术转移的问题,这将是审核时候的一个重点。从进口的难度上来看,技术进口、服务进口、零部件产品进口和整机产品进口难度依次递减。

技术进口意味着直接提供了技术,因此这个难度非常大。过往也有一些通航飞机的PC甚至TC直接销售给中国公司的案例,但是这都是基于已经研发完成的产品,且通航技术不被认为是前沿的技术,尤其是总装线等,获得出口许可的可能性更大。eVTOL作为新兴技术产品可能没有那么容易。

服务进口中技术泄漏的可能性非常大,因此也是重点防范的领域。商飞在C919的项目中通过与美国各大核心航空供应商在国内大量建设合资公司的方式实现了服务的引进,但也是当时是国家政府层面的努力结果,由商务部出面与美方沟通取得的成果。eVTOL的初创公司如果无法获得国家这种力度的支持,这条路恐怕也希望渺茫。

产品进口中,如果出口方(即国外技术公司)可以通过技术的方式有针对性的对逆向工程进行防范,那么进口会比较容易。而相比零部件,整机更容易做到这一点,因此整机产品出口会更加容易。例如,吉利旗下的沃珑空泰与Volocopter签署协议订购150架Volocopter eVTOL飞机,中德合资的沃珑空泰将负责其产品在中国的生产及市场运营。

03

总结

总体而言,在目前的国际局势下,在已经有的出口管制相关法律基础上,管制只会更加严格。无论是在国内成立子公司还是通过中介等方式,无法绕开监管。而侥幸的不合规行为,有可能随时导致未来所有交易的中断(并可能影响到该公司乃至中国其他进出口活动在国际上的开展)。

海外技术引进之路目前比较可行的方式:

- 整机进口

- 非关键零部件进口

- 外国人才引进

* 引进前强烈建议先咨询专业律师意见

同时,我们也注意到,美国已经对中国eVTOL的发展有所警惕。美空军“敏捷”项目负责人、美国空军负责采购和技术及后勤保障的助理部长Will Roper博士(敏捷项目, 即Agility Prime, 是美军应对中美竞争的关键项目)在公开演讲中说道:我们不希望(在eVTOL行业) 发生的事情就是重蹈小无人机行业被中国公司(DJI) 统治的覆辙。“

因此,在现行的法规以及当下的政治环境下,在eVTOL领域,我们恐怕不得不,也必然要走向一条国内自主研发的国产化之路。